東京国立博物館の文化財を

かつてない 光で美しく演出する!

MEMBERS

- A.S.

- 1999年入社

OLED事業開発プロジェクト

営業

- S.I.

- 2022年入社

OLED事業開発プロジェクト

営業

- 所属部署および掲載内容は取材当時のものです

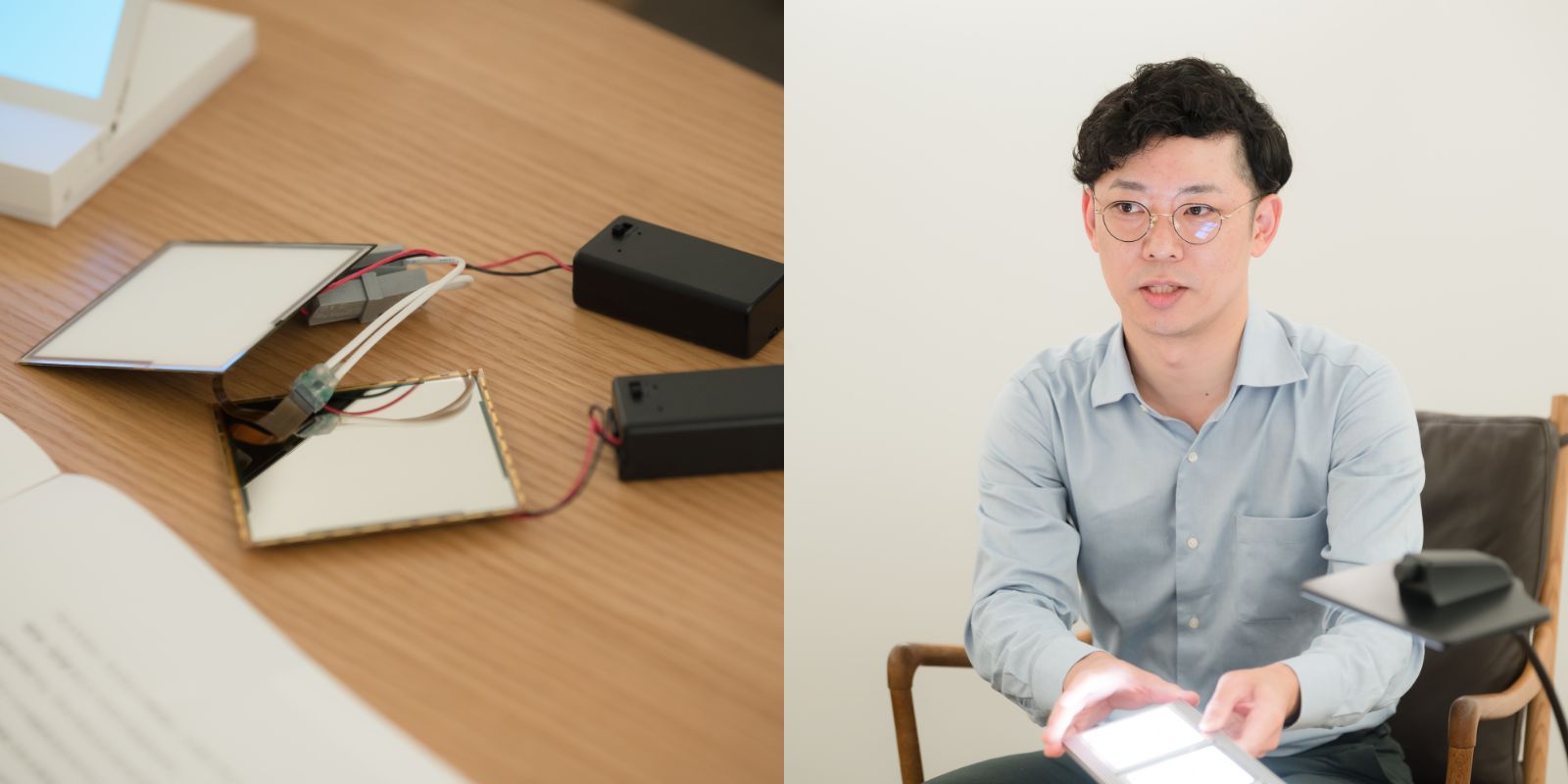

OUTLINE

自然光に近いやわらかい光を放つカネカの「有機EL照明」(以下、OLED照明)。独自の薄膜・封止技術で実現した極薄の次世代照明です。市場攻略に向けた最大の課題は、認知度不足。それを打開すべく、東京国立博物館の本館2階展示室をOLED照明に切り替えるという、異次元のブランディングプロジェクトがスタートしました。今なお進行中のプロジェクトをけん引する2人のキーパーソンが、その大胆なチャレンジについて語ります。

Phase_

新たなブランディング。経営の協力も得て始動した大規模プロジェクト。

今日は、東京国立博物館さまのOLED照明切り替えプロジェクトについて語る場ということですが、正直に言うとプロジェクトリーダーである私自身、まさかこんな大胆なチャレンジを本当にやることになるとは思っていなかった。照明のスペシャリストとしてキャリア入社してくれたS.I.さんには、本来の営業担当という役割を超えて、技術的な分野にも携わってもらい、大変助かっています。

いえいえ。OLED照明は私が入社するずいぶん前から取り組んでいますよね。

OLED照明自体は、カネカが2010年くらいから取り組んでいるテーマです。当時はまだ主流だった蛍光灯に置き換わる次世代光源として挙げられていたのが、LED照明とOLED照明。カネカはOLED照明に着目して研究開発・市場開発を進めましたが、やがて世の中ではLED照明が主流となっていき、OLED照明は10年を経過してなお、将来のビジネスの柱になる絵が描ききれていないというのが現状です。

テレビやスマートフォンなどのディスプレイ分野では有機ELが注目されていますが、照明となるとほぼ誰も知らない…。

そう、やはり最大の課題は認知度不足。この10年で、カネカのOLED照明もショップやレストランなどに採用いただいてはいますが、カネカの経営陣も交えてこれからの戦略について議論をするなかで、「思い切ってもっと大胆にブランディングを行い、多くの人に認知してもらおう」という話になった。

それが今回のプロジェクトにつながったということですが、東京国立博物館さまではすでに採用実績がありましたよね?

クリーブランド展の雷神図屏風の照明ですね。「美しく、やさしい光」がOLED照明の特徴ですが、その光が金にきれいに反射して「屏風を実に美しく見せられた」と高評価をいただけた、という実績があります。他にもスポットでいくつか採用いただいていますが、今回は、本館2階にある展示室の天井と展示ケースの照明をすべて蛍光灯からOLED照明に切り替えるという、これまでとは比較にならないほど規模の大きなプロジェクト。下見で訪れたとき、あらためて部屋全体を見渡して「おおっ、本当にここをやるのか…」と武者震いのようなものを感じました。

私は初めて現地へ行って、あまりの空間の広さに「できるのだろうか…」という少し心もとない気持ちがあったのは確かですが、それ以上に、価値ある宝物の数々が展示されている様子を目の当たりにして、これらを輝かせる照明を担当する、その重みとやりがいを実感して気が引き締まる思いでした。

そこからはもうスピーディに話が進みました。今回はカネカから東京国立博物館さまに照明を寄贈するかたちなので、その寄贈範囲を決め、概算費用を出してリスクやコンプライアンスの評価も行い、社内承認を得た後、2024年1月には東京国立博物館さまとカネカの間で基本合意を完了。東京国立博物館さまの大きな期待を背に、プレッシャーもモチベーションも半端ではないプロジェクトが本格始動しました。

Phase_

迫られた設計概念の刷新。

共同でのプレスリリースを終え、ここからは技術的なハードルをいかに越えていくかというフェーズに入っていきました。

まず着手したのが展示ケースの照明でした。高さが約4mあるケースの上部に照明器具を設置するので、どうしも下部は暗くなってしまいますが、それを「できるだけ上部と下部で同程度の明るさで照らしてください」と東京国立博物館さまから言われて…。

下部まで光をどう伸ばすか。

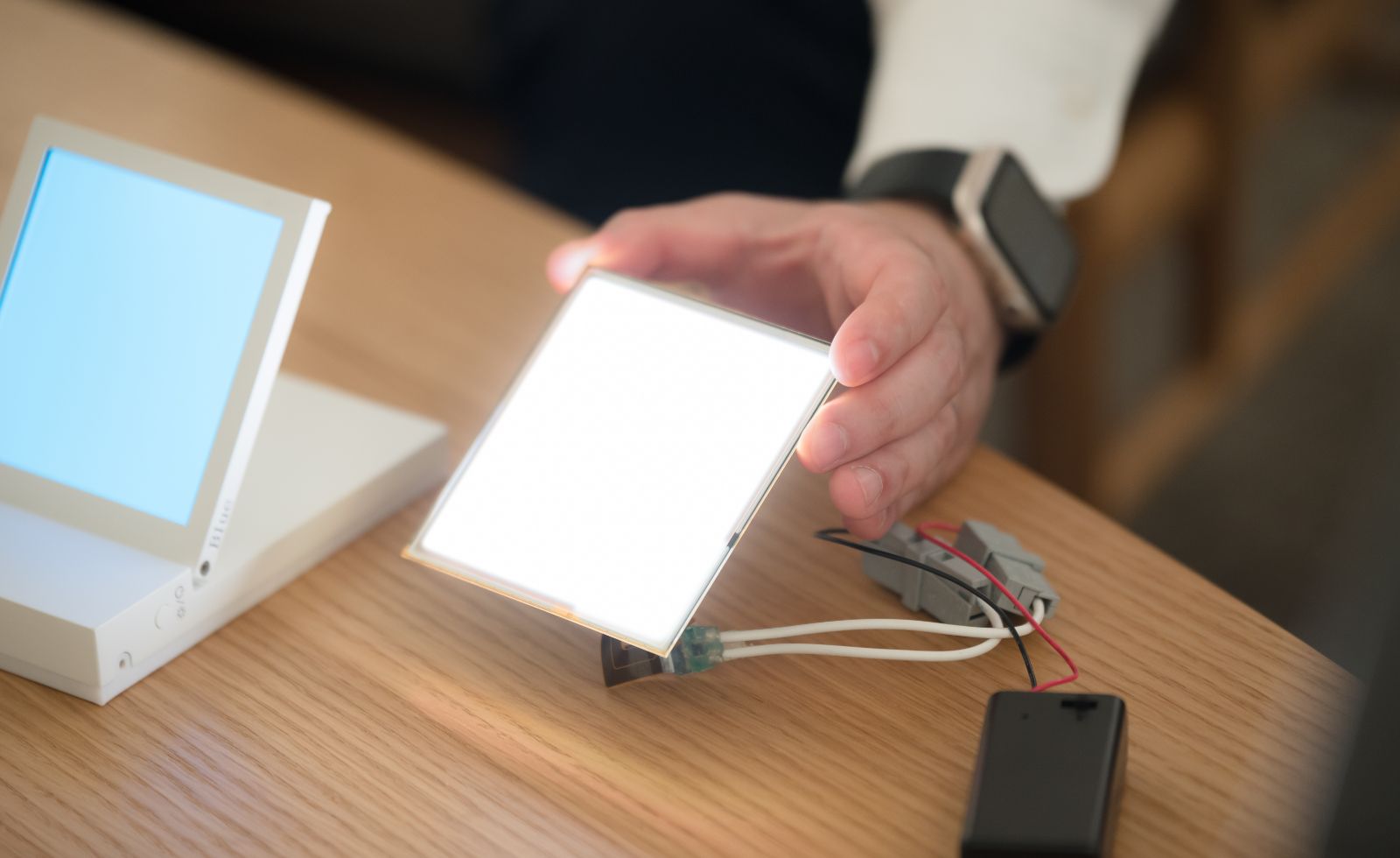

はい。どれくらいの明るさで作品を照らせばよいかという照度は決まっているので、それに加えて明るさの均一性の確保が求められるという非常に難しい要望でした。直感的に、これまでのやり方ではできないので、考え方をガラッと変える必要があると思いました。そこでまずは、OLEDの光源を取り付ける器具を刷新しようと考え、ビジネスパートナーの照明家にも協力してもらいながら、新たな発想も取り入れて器具の設計を進めていきました。

検証用に、木工で実物大の展示ケース(モックアップ)も作った。

それも東京国立博物館さまの案件ならではですね。通常は、光をシミュレートするソフトを用いてデジタル上で検証するのですが、それだと精度に限界があり、実際の見た目と若干の差異が出てしまいます。そのため実物大の展示ケースを作って、そこに試作した照明器具を取り付け、光の伸び具合を確認するという検証を行いました。試作してはデータ測定と目視による検証を行い、課題を洗い出して改善してまた試作するというトライを重ねて、理想に近づけていきました。

加えて課題となったのが、温度。照明はどうしても熱を放つので、それで作品を傷めることがないようコントロールする必要がありました。また、熱の温度とは違う「色温度」、いわゆる色合いですが、この色温度に対しても細かいご要望をいただきました。

温かい印象を与えるやわらかい暖色系の光だと作品が忠実に表現されない、かといって青白くすると空間全体が寒々しく感じられる…、ちょうどその間をねらってほしいと。となると、私たちの製品ラインナップにはない色温度なので、青森にある研究チームに尽力してもらって新たにパネルを開発しました。

明るさの調整にしろ、熱や色温度の制御にしろ、もちろん私たちはカネカなりに「これがベストだ」という技術的な落としどころを見つけていかなければならないのですが、重要なのはあくまでもユーザーの視点。基本的には東京国立博物館さまが「これは美しくて良い」と評価される照明を、いかに技術的に実現していくかという方針で、開発設計を進めていきました。

Phase_

施工検証で再認識したOLED照明の魅力。

一方で、天井照明の検証もスタートしました。

部屋全体を照らす照明も、蛍光灯からOLED照明に取り換えます。器具やパネルを現場に持ち込んで空間を照らし、光の伸び方や色温度を東京国立博物館さまに見ていただいた。あれこれ条件を変えて、「色温度はこちらのほうがいい」などご意見をいただきながら調整していきました。

同時に、照明器具を設置する設計の検討も進めました。間接照明で下から照らすかたちなのですが、床面からある程度の高さを設けて設置する必要があり、それをどれくらいの高さでどのような構造にすれば、空間を望ましい光で包むことができるかを条件出ししていきました。

ここではS.I.さんに図面を作成する段階からやってもらいました。

博物館なので材料は難燃性でなければいけない、また施工も大掛かりなものにならない、といった制約があるなかで検討し、図面に落とし込んでいきました。そして、現場で試験的に照明器具を設置するという施工検証を行いました。

この施工検証では、東京国立博物館さまから実に高い評価をいただけて、本当にうれしかった!

苦労が報われる思いでしたね。

部屋の四方のうち、一方だけにOLED照明を仮設置し、蛍光灯がついている他の三方と比較できるようにしたのですが、その差は歴然で、見るからに明るくなった印象でした。部屋に置いてあるソファーに座って実際にそこの照度を測ってみると、蛍光灯のときと比べて倍くらいの照度になっている。東京国立博物館の担当者さまからも「とても良いですね」と言っていただけ、こうした空間を照らす照明として、OLED照明は実にすばらしいものだということを再認識しました。

蛍光灯の場合はどうしても明るさにムラが生じてしまい、壁の上部や天井は暗い印象を与えます。それに対してOLED照明では、光のグラデーションが実に美しく広がっていて、壁面や天井にも光がきれいに入っているように感じました。それが、部屋全体を見渡したときの、明るく華やかな印象につながっているのだと思います。

Phase_

いよいよ施工へ。その先に見据える未来。

課題として挙がっていた熱については、照明の意匠性を損なわないかたちで熱を逃がすパネルの形状について、これはもう青森の研究チームや器具製作の委託先と本当に三人四脚で開発を進めて、現場検証で熱を実測しながらベストな形状へと絞り込んでいきました。そのパネル形状や色温度などの条件が最終確定すれば、いよいよ量産化に入っていきます。S.I.さんにとってはここからが本番になるのかな。

そうですね。パネルの量産計画ができて、次に器具の生産計画を立て、施工担当の協力会社さまと施工内容やスケジュールを調整します。本館2階展示室はとても広く、工期も展示会が開かれていない合間の限られた期間しかないので、全面切り替えといっても数年がかり。初年度にどこまでの範囲に施工するのかなど、東京国立博物館さまともすり合わせしながら調整していく予定です。

これまでは準備段階。これから施工本番が始まる。でも、私たちが見据えるのはそのさらに先です。この東京国立博物館さまのプロジェクトも、OLED照明の認知度を大きく向上させるための仕掛けなので、それを実現するために、青森の研究・量産チームも含めたカネカのOne Teamで力を合わせて、ぜひ成功させたいと思っています。

同感です。私自身、今日に至るまでに現場での検証などをするなかで、従来照明に比べて空間や展示ケースが明らかに美しく照らされていることを目の当たりして、「OLED照明はすばらしい照明だ」という手応えを感じています。これまではその良さを、WEBサイトやカタログ、あるいはごく一部の限られた店舗やレストランを通してしか伝えられなかったのですが、これからは東京国立博物館さまという公共性の高い施設で、多くの方に体感していただくことができるようになります。営業的な視点で言えば、私たちの最終ターゲット市場は一般住居なので、そこに向けて大きな一歩を踏み出すことができると考えています。

現状、一般住居での照明は蛍光灯からの切り替えがLED照明一択になっていますが、まぶしさやギラつき感のない、目にやさしいやわらかい光のOLED照明は、心身のコンディションを整える意味でも有効だと考えています。これからOLED照明の認知度が上がり、一般家庭を含めたさまざまなところで採用いただけるようになれば、出荷量が増えて製造原価も販売価格も低減させることが可能です。そうすれば、皆さまのところへよりお届けしやすい商品になっていくでしょう。

ぜひそこまでたどり着きたいですね。A.S.さんが言われたように、今、照明は省エネ性だけでなくウェルネスを意識したものにシフトしつつありますが、それはLED照明を前提とした見せ方や演出にとどまっています。光源の選択肢にOLED照明が加われば、照明のあり方はまたガラッと変わるはず。日本は一室一灯の文化が根強くありますが、それも変わっていくかもしれない。これからOLED照明が一般家庭へと普及していくことで、今私たちが気づいていない課題に対しても、OLED照明は解を与えるかもしれないと思うと、とても楽しみです。

それだけの可能性を秘めている製品だと思います。さらに言えば、市場は国内だけではなく、光や健康への感度は欧米のほうが高いので、海外も含めて市場拡大をねらっていきたい。もとよりカネカは海外売上高比率が高く、世界中にネットワークを持っています。そうした基盤を生かしながら、今回のプロジェクトを足がかりに、まずは日本で、ゆくゆくは海外へ、OLED照明のソリューションを広げていきたいと考えています。