世界のプラスチック産業に

ゲームチェンジを起こす!

MEMBERS

- S.N.

- 2018年入社

生産技術研究所

生産技術研究

- S.K.

- 2020年入社

CO2 Innovation Laboratory

基礎/応用研究

- S.M.

- 2020年入社

Green Planet技術研究所

基礎/応用研究

- 所属部署および掲載内容は取材当時のものです

OUTLINE

カネカが開発した100%バイオマス由来の生分解性バイオポリマー Green Planet®。土壌中に加え海水中でも環境中に生育する微生物によって容易に分解されCO2と水に戻るため、プラスチックによる環境汚染問題の解決に貢献すると大きな期待が寄せられています。その期待に応えようと、Green Planet®をさらに良い製品にするための開発に取り組む研究者たちが、開発のポイントと醍醐味について語ります。

- Green Planet®の詳細はこちら

Phase_

Green Planet®の可能性を拓く、新たなグレード開発。

3人がそろって顔を合わせるのは珍しいね。それぞれ異なる研究領域を担当しているので、まずはその説明から。プロセスに沿っていくと、S.K.さんが最初かな。

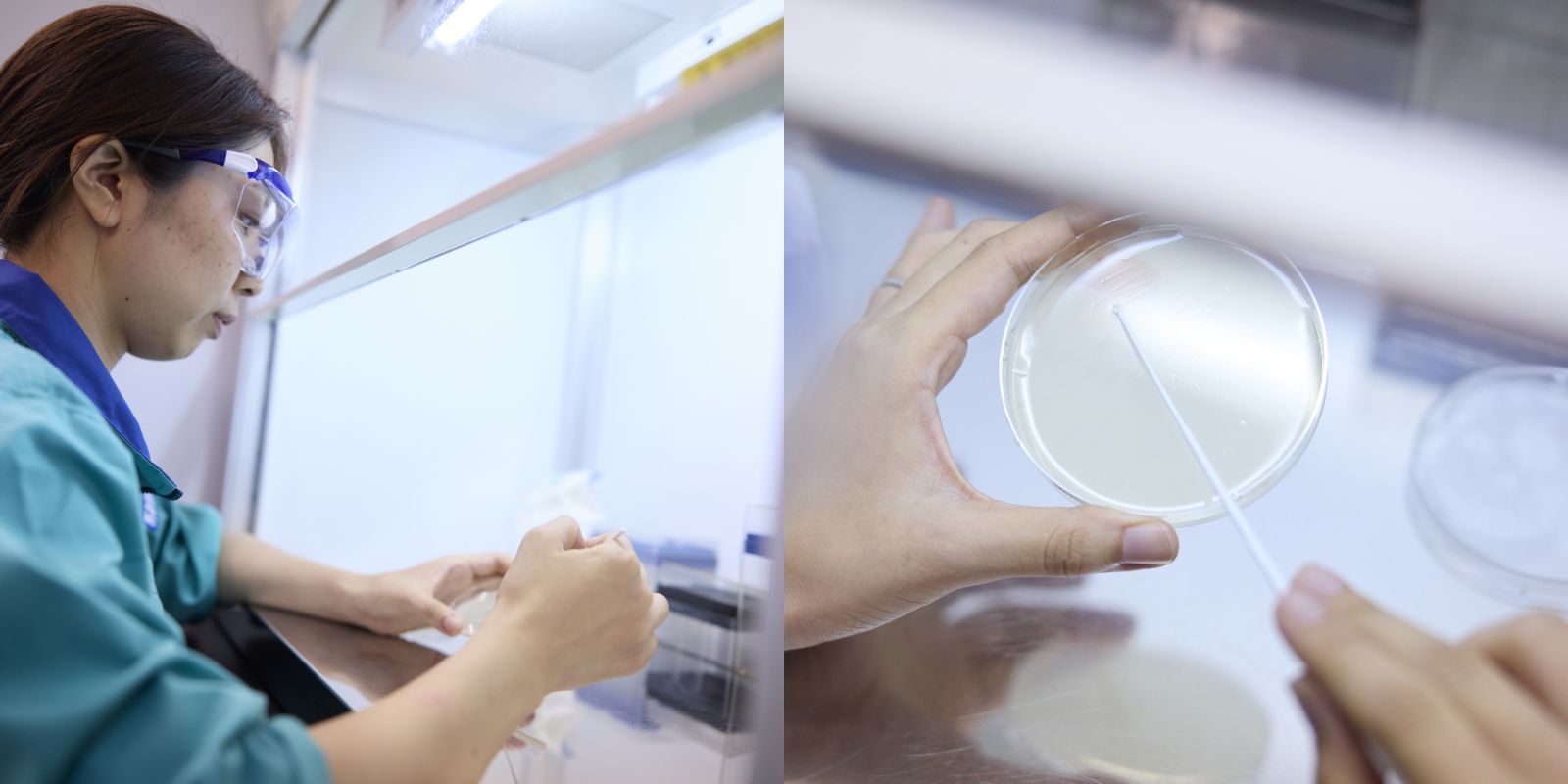

そうですね。Green Planet®というのは、カネカが開発したPHBH(3-ヒドロキシブチレート-co-3-ヒドロキシヘキサノエート重合体)のブランド名で、このPHBHは植物油などを原料に微生物により生産されるポリマーなのですが、私はその微生物の育種研究を進めています。育種に用いるPHBHの生産性を向上させたり、物性改良に使用する新規な培養方法や、酵素開発の研究を通して、生産されるPHBHのモノマー組成比を制御し、後工程の精製や加工がしやすい新たなグレードを開発するのが私の仕事です。

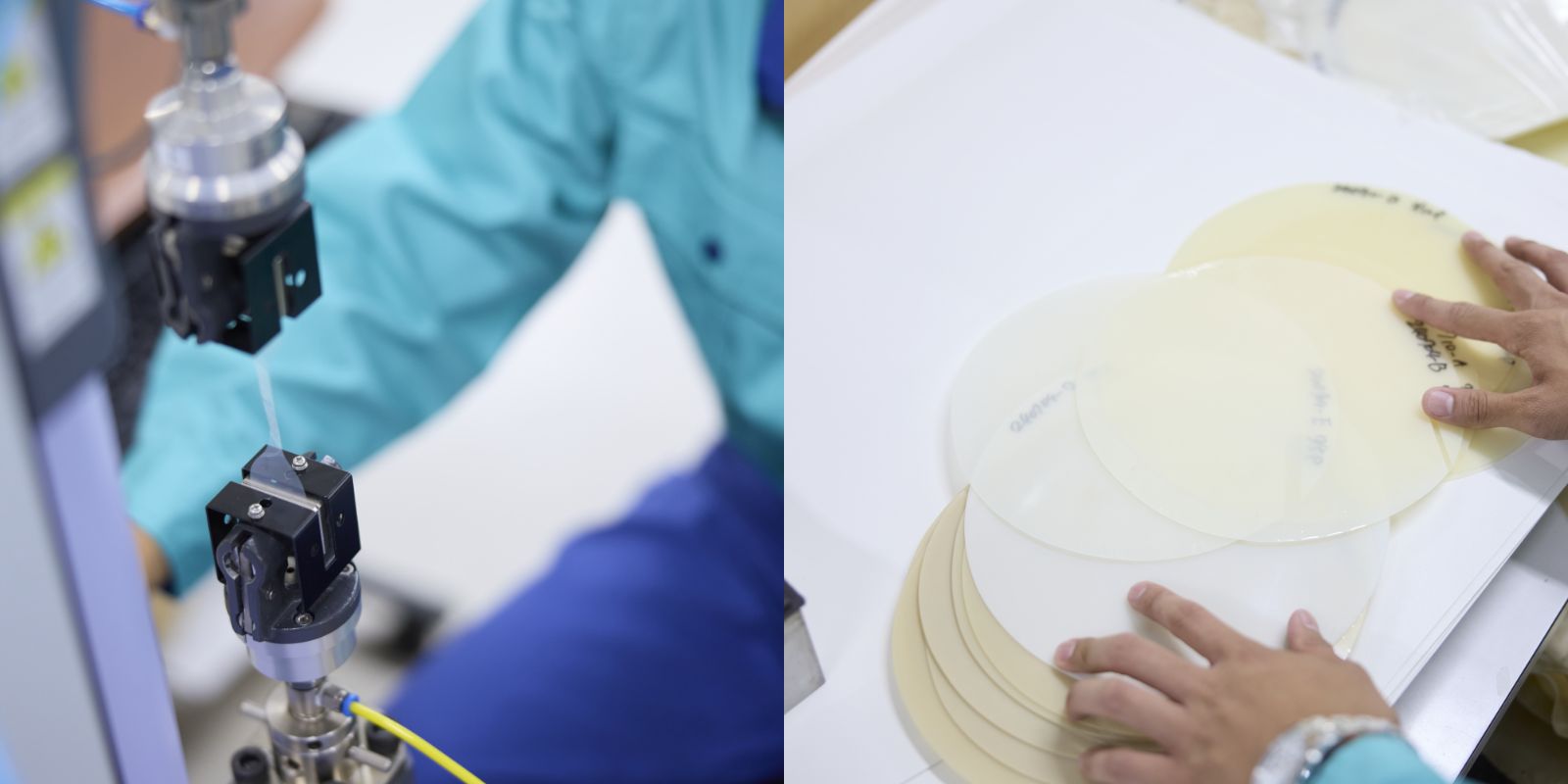

次に、そうしてS.K.さんが培養によって作り出した液体スラリーの精製工程を担当しているのが私です。液体スラリー中ではPHBHの表面に多くの菌体成分がまとわりついている状態なので、私はその菌体を効率よく除去してPHBHだけを取り出し、加工工程で求められている物性の「粉」に仕上げることを目標に研究しています。

そして最後に、その「粉」を加工して製品のかたちにするのが私の仕事。今は主にシート化技術の研究をしており、最適な原料の配合検討から試作評価、市場で求められる物性を出すための技術開発やメカニズムの解明まで、一通り担当しています。

まとめると、S.K.さん担当の培養→私が担当する精製→S.M.さん担当の加工、というプロセスの各分野で研究開発を進めているということになるわけですが、すべての出発点になるのは、やはり培養。具体的にはどうやって研究を進めていますか?

いわば逆算の発想で、S.N.さんやS.M.さんとコミュニケーションをとるなかで、精製や加工の工程にとって望ましい組成比を把握し、まずはそれをターゲットに据えます。次にその組成比を実現するために最適な酵素を開発するのですが、それが難しい。

すごい数の検討をしているよね。

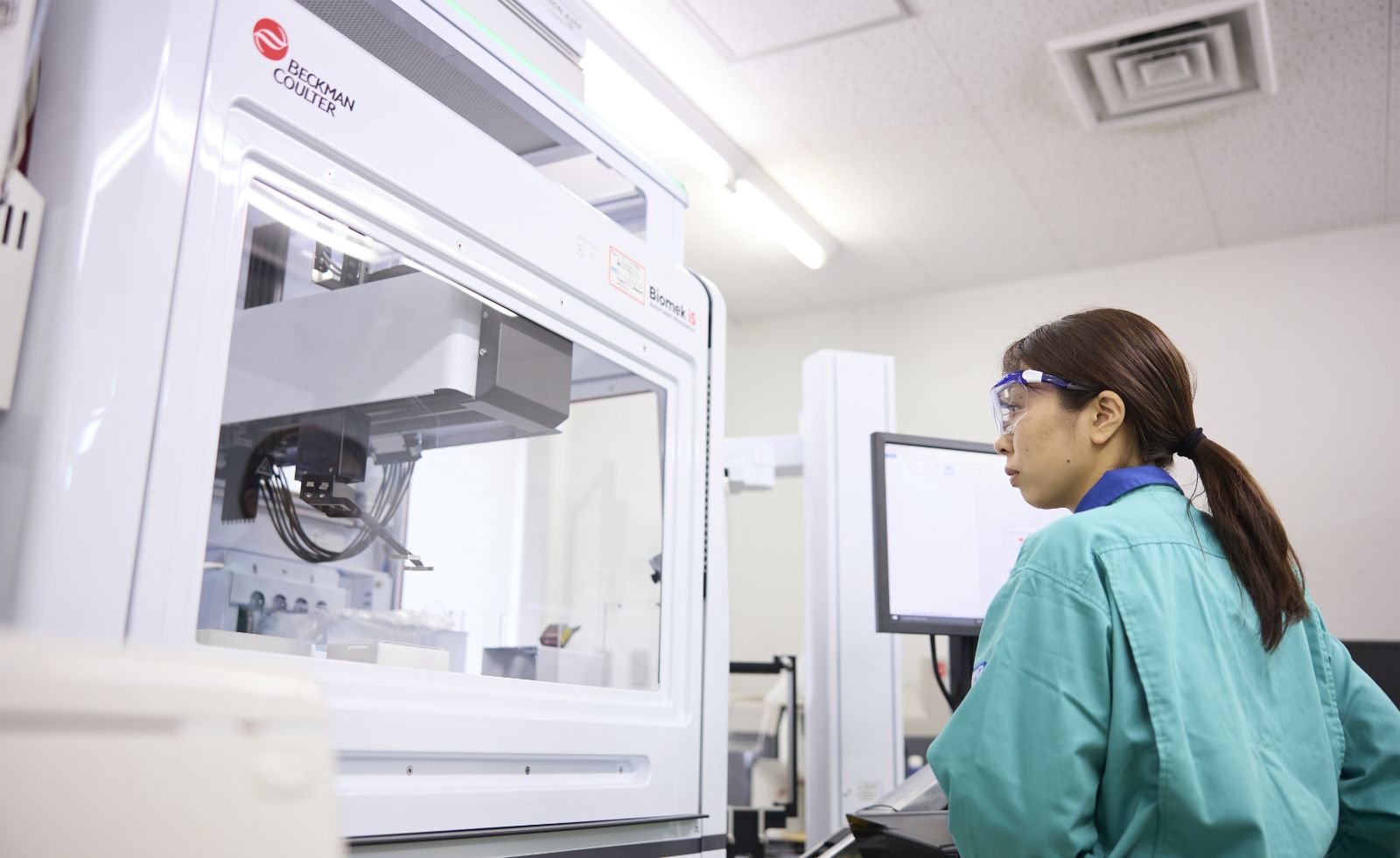

初めから最適な酵素は存在しないので、たくさんの変異を入れながら自分たちで開発していきます。膨大なサンプル数になるので、今は自動培養装置、セルソーターなどロボティクスにより研究を効率化する取り組みを進めています。

すごい! 最先端の研究環境だ。

そうなんです。1種類の有用酵素を開発するのにもトータルで1万種くらい検討して、その中から1つ有力な候補の酵素が見つかるかどうか、くらいの確率。次は、その酵素を微生物に導入し培養して、狙った通りの組成比になるかどうかを検証します。ただ、組成比はクリアできたとしても、液体スラリーの精製がうまくいかない、あるいは加工が難しいといった場合も多いので、精製と加工の両方で使いやすいものを目指して試行錯誤をしています。

精製工程でいえば、単に菌体除去ができればいいというわけではなく、仕上がる粉の色味や熱安定性などの精製品質もポイントで、それらを確保できるような生産技術が望ましい。

一方で、たとえ液体スラリーの精製がうまくいっても、加工するうえで課題が多いと、やはり使いづらい…。

そういった要望にはできるだけスピーディに応えたいという気持ちがあって、先回りして微生物の育種を進めたり、「こういう組成を検討しているけど、どうですか?」とこちらから提案したりしています。そして三者が相互に折り合いのつくところを探って調整していきます。

そこが難しいんだよね。

本当に! ただ、カネカの研究部門ではもう長くこうした菌の研究をしていて、知見が蓄積されているので、その強みを生かしているところはありますね。文献を探るよりも、先輩方が持っている経験知に頼ったほうが道が拓けたりする。ですので、酵素や代謝といった各分野のスペシャリストも交えて、チーム内でいろいろとディスカッションしながら進めています。

そうやって、新しいグレードのPHBHができていく。

新しいグレードができるということは、それだけPHBHの物性に広がりが出るということ。よく伸びたり、硬かったり。お客さまが求める製品の形状や用途はさまざまなので、そこで求められる物性値に到達するためには、いろいろな粉の組み合わせが必要になります。そういう意味で、さまざまな物性のPHBHを開発してもらえるのはとてもありがたい。

Green Planet®の新しい可能性を拓くうえでの、ベースの研究だからね。

そう言ってもらえると、励みになります!(笑)

Phase_

さらなるサステナブルを実現する、非可食原料の利用。

では、次はS.N.さん。今、取り組んでいるのはGreen Planet®のいわば第2ステップへ向けた研究開発ですよね?

ひとことで言うと、Green Planet®の環境性能をさらに高めるチャレンジです。Green Planet®のユーザーさまは年々増えている状況ですが、一方でSDGsの意識が高いブランドホルダーさまからは、製造時のさらなる環境負荷低減と、非可食原料使用が求められています。

今のGreen Planet®の主原料はパームオイルで、いわゆる可食原料。

そう。ですので、主原料をパームオイルから廃食油に切り替えて生産するための技術開発に挑戦しています。これに成功すれば、GHG発生量の削減と原料の非可食化を実現でき、Green Planet®をより広く社会に浸透させるための強力なプラスポイントになる。

確かに。でもそれだけに、開発ハードルも高い…。

廃食油というのはわかりやすく言うと、使い終わって捨てるはずの揚げ油。それもいろいろなサプライヤーさまから入ってくるので、不純物となる固形分がたくさん含まれていて、その種類もさまざま。固形分量や劣化度といった品質のゆらぎが大きい廃食油を、安定した原料としていかに使いこなすかが最初の課題でした。

確かサプライヤーさまを訪問していましたよね?

まず、取扱量の多いサプライヤーさま各社の廃食油を使ってラボ精製して評価してということを繰り返し実施して、「これなら大丈夫!」というGreen Planet®として使用可能な廃食油規格をまとめました。一方で、サプライヤーさまを訪問して、廃食油の前処理状況の実地調査を行うとともに、前処理や受け入れの方法についても先方と協議して決めました。

それで「品質のゆらぎ」問題はひとまずクリア、ですね。

でもPHBHの精製工程は長くてやることが多いので、それ以外にもたくさん課題があって…。ある工程がうまくいっても、別の工程で問題が発生したり。パームオイルでは考えられないようなトラブルに悩まされた。ここでは語りつくせないくらい。(笑)

それでも実機生産までこぎつけたと聞いています。

そう! 試行錯誤を重ねて重ねてラボ検討を進めて、ついに工場の実機を使って生産することができた。

やりましたね!

本当にうれしかった。廃食油由来のGreen Planet®製品ができあがったのを見たときは、一連の苦労が報われた気持ちになりました。とはいえ、まだ課題は残っているのだけれど。

課題というのは?

詳しくは言えないけれど、実機生産したことで顕在化した排水工程の課題。これについては有識者も交えて対策案の協議を進めているところです。あとは生産量の課題。今の設備では、目標とする生産量を確保できないので、設備増強が必要になる。私のいる生産技術研究所は、研究部門と生産現場との橋渡し的な役割も担っているので、双方の意見を聞きながらこの設備増強についてもとりまとめをしています。

この原料の非可食化が軌道に乗れば、Green Planet®はさらに「環境にやさしい」サステナブルな製品として認知が進みますね。

その高い社会貢献性が私たちの原動力。これからも関連各部署としっかり連携しながら、必ずプロジェクト成功・完遂まで持っていきたいと思います。

Phase_

海外市場進出に向けた、高難度物性への挑戦。

お待たせしました。トリは、加工工程担当のS.M.さん。3人のなかでは一番ユーザーさまに近いポジション。

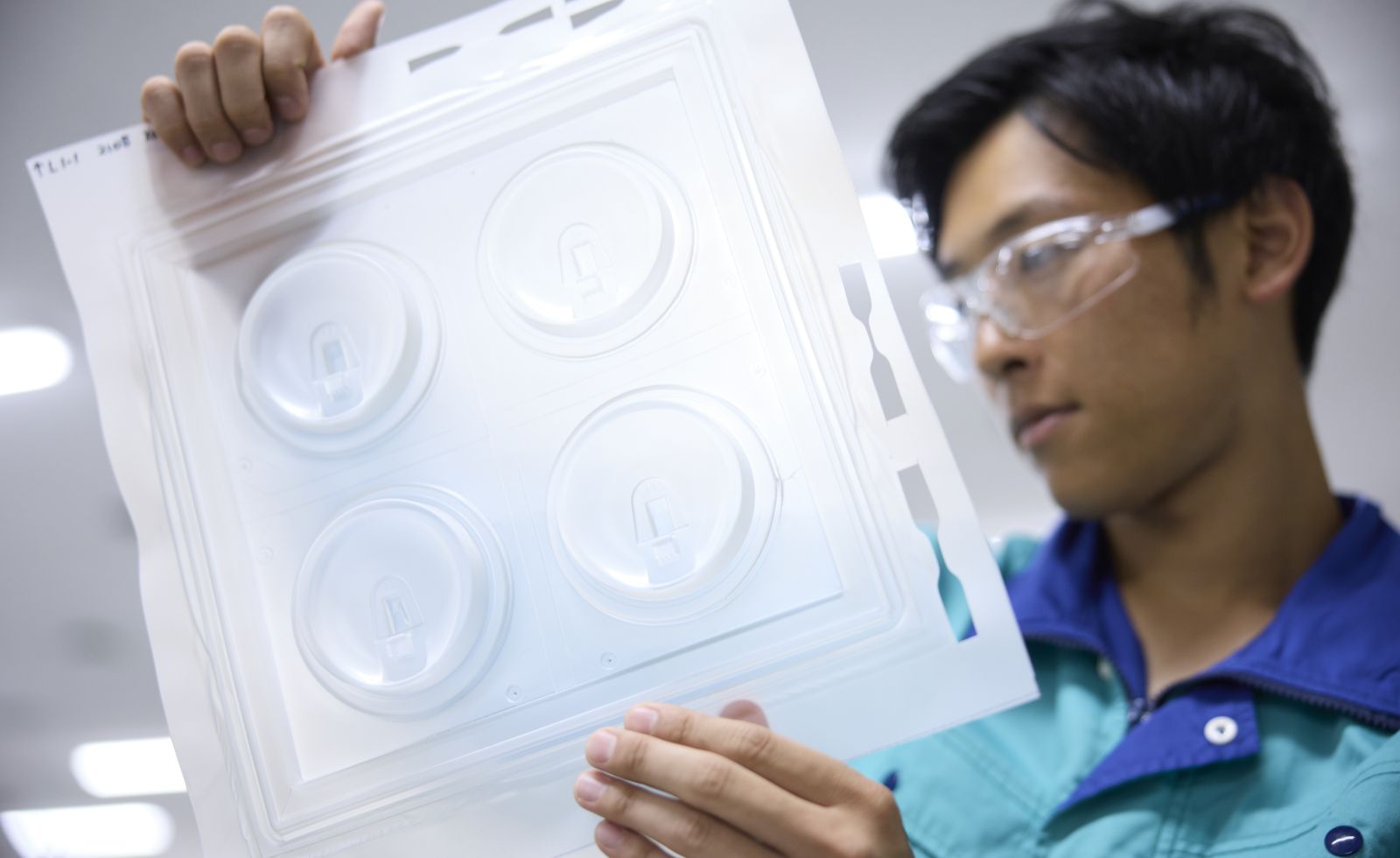

そう、いわば製品の出口部分。なかでも私が担当しているのは、真空成型向けを主としたシート化技術の研究開発です。

真空成型って具体的にはどうするの?

まずはS.N.さんが精製して作り出した粉状のPHBHを、熱された金属のロールで練りながら薄くシート状にしていきます。その後、固化したシートに熱を加えながら金型に当てることで成型するのですが、その際、真空状態にするため「真空成型」と呼びます。成型すると、コンビニエンスストアのアイスコーヒーのフタをイメージしてもらうといいのですが、たとえばああいった形状のものができあがります。

お客さまによって、仕上げる形状はさまざまというわけね。

形状もそうだし、物性もお客さまによって異なる。今、アメリカのお客さまから引き合いをいただいている案件をメインで担当しているのですが、かなり苦労しています 。営業部門から「こういうお客さまがいるので、検討してほしい」という依頼を受けてスタートした案件で、先方のご担当者と打ち合わせや開発品を評価していただくために何度か通っているのだけれど。

「通う」っていう距離じゃないけどね。(笑)

まあ、そうなんですが、時間を作って通っていました。で、評価方法や所望物性についてディスカッションしているなかで、これまでカネカのGreen Planet技術研究所で評価に使っていた機器と、お客さまの評価機器とが大きく異なることがわかって、まずはそのすり合わせと調整にかなりの時間を要しました。加えて数々の先方のご要望がある中で特に求められたのが、ひとことで言うと「強靭化シートを作ってほしい」というものだったのですが、その強靭さのレベルがとても高くて、現行の汎用プラスチック、たとえばPVCやポリエチレンなどと同等の物性値を求められて…。

それは難題だ。

そうなんです。PHBHだけではなかなか到達できないので、他にいろいろな添加剤の付加を検討してもいますが、Green Planet®は生分解性を売りにしているので、そんなに添加剤を入れるわけにもいかない…。あるいは、ポリマーのありようを変えるような技術も試したり。それでも、今あるPHBHのグレードでは難しいので、培養工程にも力を貸してほしいということでS.K.さんたちにも相談させてもらっています。

もう開発に着手していて、第一弾の開発品はS.N.さんのところにお渡ししたよ。

まだ精製課題はあるけれど、粉を出そうと思えば出せるので、まずはそれを評価してください。

ありがたいです! もしこれがうまく完成すれば、かなりいろいろなものを汎用プラスチックからGreen Planet®に置き換えることができると思うので、ぜひ根気強くチャレンジしたいです。

市場拡大の大きなチャンス。

その通りです。今、私は国内よりも海外の案件をメインに担当していて、アメリカやヨーロッパは日本よりも環境に対する関心が高く、非常に大きな市場が目の前に広がっています。

Phase_

未来にフォーカスした、それぞれの想い。

こうしてみんなと話していると、これから次々と新しい製品ができていって、Green Planet®の市場がますます広がっていくんだろうなと思います。正直言うと、今はまだ「生分解性プラスチック」って言っても、一般の人には伝わらない。

確かにそうだね。

だから、まずそこから広めたい。一般の人の目にふれる機会がもっと多くなるようにして「生分解性プラスチック」の認知度を上げて、若い世代からおじいちゃんやおばあちゃんまでGreen Planet®を知っているようにしたいです。

それいい!

そのためには、精製でも加工でも使いやすいポリマーを作る微生物を育種して、新たな培養方法も確立しないといけない。そう考えてモチベーション高く日々の業務に臨んでいます。

すばらしい。私は、今取り組んでいる廃食油の原料活用にとても大きなやりがいを感じています。揚げ物に使われた、捨てられるはずの油がプラスチックに姿を変え、そのプラスチックを微生物が食べて生分解することで水とCO2に戻っていく。そして、そのCO2を吸収した樹木が出す油が、また揚げ油になる。

きれいに循環した!

でしょ。廃食油の原料活用が叶えば、こうして循環型社会の実現に貢献するGreen Planet®を作ることができるので、何としても完遂したいと思っています。そして、紙ストローが苦手という人にはGreen Planet®のストローを使ってもらえれば、環境にもやさしく、人にもやさしい。まさに、カガクでネガイをカナエられるに違いないと思います。

あ、それ先に言われてしまった(笑)。私はここ1年くらいの間に何度かアメリカを訪れるなかで、Green Planet®に対するとても熱い思いを感じています。海外は環境の意識が高いと聞いてはいたものの、実際に行って話を聞くとやはりそれは強く実感するところ。

生の声だから、説得力あるね。

はい。現地のお客さまと会食しているときにも「Green Planet®をぜひうちで採用したい。環境のために何とかしたいんだ」と熱く語られることが何度もあって。全然、求められる物性は出ていないのに、ですよ。それでもそこまで言ってもらえるので、やっぱりGreen Planet®は世界から求められている、とてもやりがいのある仕事だとあらためて気づかされました。

いい話だ。

今後、Green Planet®が日本からアメリカ、ヨーロッパ、そして世界中に広がったら、世界の概念が変わるんじゃないかと思って、それを想像してわくわくしているんです。世界中の人のネガイをカナエルことができるって。

うん、そうですね、みんなで力を合わせて叶えていきましょう!